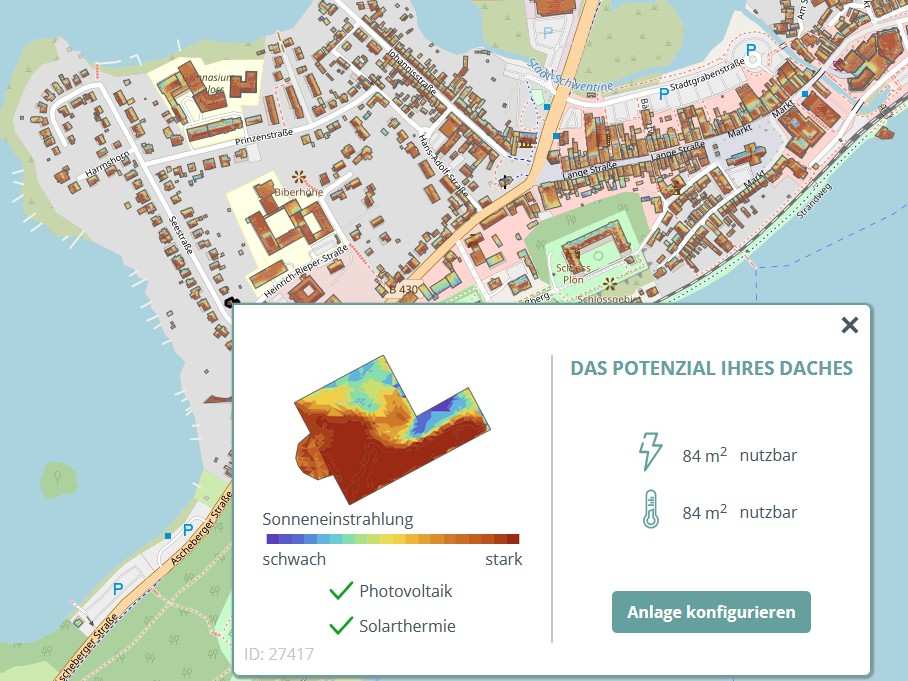

Die Wärmewende ist einer der wichtigsten Hebel im Klimaschutz, denn die Wärme- und Kälteerzeugung macht circa 50 % unseres Energieverbrauches aus. Die Wärmewende zielt darauf ab die Wärmeversorgung auf erneuerbare Energien umzustellen und die Effizienz der Gebäude zu verbessern. Im Mittelpunkt stehen die energetische Sanierung und der Einsatz moderner Heizsysteme, sowie die Nutzung erneuerbarer Wärmequellen wie beispielsweise Geothermie, Solarthermie, Biomasse und den verstärkten Einsatz von strombetriebenen Wärmepumpen.

Auch der Neu- oder Ausbau von Wärmenetzen kann ein passender Weg sein, um den CO₂-Ausstoß im Wärmesektor zu verringern.

Gemeinden können durch lokale Wärmenetze und durch die energieeffiziente Sanierung der eigenen Liegenschaften erheblich zur Verringerung des Energieverbrauchs beitragen, dies trägt nicht nur zur Wärmewende bei, sondern fördert die lokale Wirtschaft, senkt die Energiekosten auf lange Sicht und verbessert den Wohnkomfort. Zudem Beratung und Information für Bürger*innen, kommunale Wärmeplanung

Um die Klimakrise zu begrenzen, muss der Treibhausgasausstoß drastisch reduziert werden. Dazu sollten wir sämtliche Potenziale der erneuerbaren Energien ausschöpfen. Trotz möglicher Energieeinsparungen durch Effizienzmaßnahmen wird durch die Elektrifizierung von Technologien (bspw. Elektro-PKW und Wärmepumpe) mit einem steigender Strombedarf gerechnet. Für die Klimabilanz ist es entscheidend, dass sowohl der bestehende als auch der zukünftige Strombedarf durch erneuerbare Energien erzeugt wird. Im Fokus stehen dabei der Ausbau von Wind- und Solarenergie, die Modernisierung des Stromnetzes und die Steigerung der Energieeffizienz. Durch den Einsatz von Energiespeichern und intelligenten Netzen kann so eine stabile und nachhaltige Energieversorgung gewährleistet werden.

Eine besondere Bedeutung kommt dabei dem ländlichen Raum zu. Kommunen können durch lokale Energieprojekte und Bürgerbeteiligungen aktiv zur Energiewende beitragen und die regionale Wertschöpfung stärken. Im ländlichen Raum bieten sich große Potenziale für die dezentrale Erzeugung erneuerbarer Energie, die durch Innovation, regionale Kooperationen und Förderprogramme genutzt werden können. Damit trägt die Stromwende nicht nur zum Klimaschutz bei, sondern fördert auch regionale Entwicklung, technologische Innovationen, stärkt die lokale Wirtschaft und schafft Arbeitsplätze in der grünen Wirtschaft.

Der Verkehrssektor trägt erheblich zum Ausstoß von Treibhausgasemissionen bei und kann durch den Umstieg auf umweltfreundliche Verkehrsmittel wie Elektroautos, Fahrräder und den öffentlichen Nahverkehr deutlich reduziert werden. Der Ausbau von Radwegen, die Einrichtung von Carsharing- und Ridesharing-Modellen sowie die Förderung von Elektromobilität und öffentlicher Ladeinfrastruktur sind wichtige Maßnahmen, um die die Anbindung ländlicher Gebiete zu verbessern und die Abhängigkeit von privaten PKWs zu verringern.

Durch bewusste Konsumentscheidungen und der Unterstützung der Kreislaufwirtschaft tragen wir zur Reduktion von Abfall und Treibhausgasen bei.

Die Konsumwende fordert die Nutzung von langlebigen, reparierbaren und recycelbaren Produkten. Der Kauf lokaler und saisonaler Erzeugnisse unterstützt außerdem die heimische Wirtschaft, reduziert Transportwege und somit auch CO₂-Emissionen.

Nicht alle Treibhausgasmissionen lassen sich vermeiden. Lösungen auf Basis von erneuerbaren Energien und nachhaltigen Technologien befinden sich zum Teil noch in der Entwicklung, sodass einige Branchen zunächst weiter auf fossile Energieträger angewiesen sind. Die dabei entstehenden Treibhausgasemissionen können jedoch an anderer Stelle, zumindest bilanziell, kompensiert werden. Dabei stellt die Kompensation niemals eine Alternative zu echten Klimaschutzmaßnahmen dar – Kompensationsmaßnahmen sind eine Übergangshilfe und ergänzen Klimaschutzmaßnahmen auf dem Weg zur Treibhausgasneutralität.

Anpassung an die Folgen des Klimawandels ist entscheidend, um zukünftige Herausforderungen zu bewältigen. Klimafolgenanpassung umfasst Maßnahmen, um Menschen, Gemeinden, Ökosysteme und Wirtschaftssektoren widerstandsfähiger gegenüber den Veränderungen des Klimas zu machen. Dazu gehören beispielsweise der Ausbau von Hochwasserschutzmaßnahmen in gefährdeten Küstenregionen, die Förderung von Trockenheitsresistenz in der Landwirtschaft und die Anpassung von Städten an häufigere Hitzewellen.

Klimafolgenanpassung erfordert eine ganzheitliche und vorausschauende Planung auf allen Ebenen, von der lokalen bis zur internationalen Ebene. Es geht darum, Risiken zu mindern, die Resilienz zu stärken und die Lebensqualität für alle zu verbessern. Durch Investitionen in nachhaltige Infrastruktur, die Entwicklung von Frühwarnsystemen und die Förderung von Umweltbildungsprogrammen können wir uns gemeinsam besser auf die aktuellen und zukünftigen Herausforderungen des Klimawandels vorbereiten.